A partir de

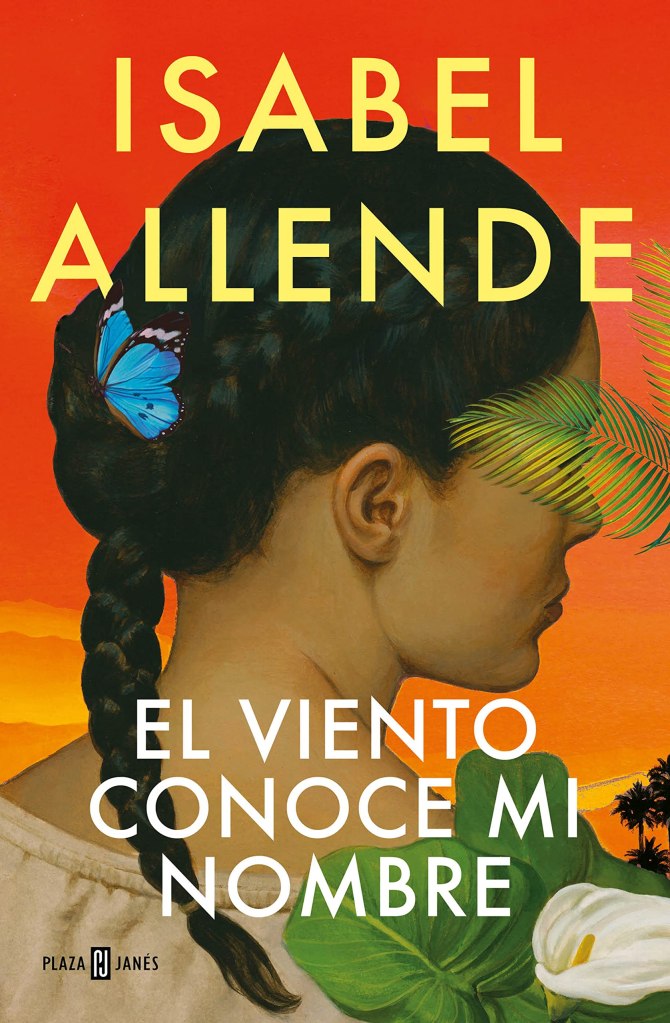

El viento conoce mi nombre, de Isabel Allende

“Había en el aire un anticipo de desgracia”; era en Viena, a fines de 1938; había un olor a miedo que el doctor Rudolf Adler no podía despejar, que su mujer Rachel solo podía sobrellevar con medicamentos, que su hijo Samuel, al que intentaban proteger, comprendía calladamente. Era así desde hacía meses, desde el apogeo del dominio nazi.

Una tarde, como de la nada, una horda inunda su barrio, tras su paso “no quedaba un solo vidrio intacto en las tiendas; ardían hogueras donde los amotinados tiraban lo que sacaban de casas y oficinas, desde libros hasta muebles; la sinagoga ardía por los cuatro costados ante la mirada impasible de los bomberos, dispuestos a intervenir solamente si las llamas amenazaban con extenderse a otros edificios. Vio cómo arrastraban a un rabino por los pies, la cabeza ensangrentada rebotando contra el empedrado; vio cómo golpeaban a los hombres, cómo les arrancaban la ropa y mechones de pelo a las mujeres, cómo abofeteaban a los niños y pisoteaban y empapaban de orina a los ancianos. Desde algunos balcones los mirones avivaban a los agresores y en una ventana alguien saludaba con el brazo derecho en alto y una botella de champán en la mano izquierda”, esa “Noche de los Cristales Rotos, no oscureció. Las hogueras y los incendios iluminaron el cielo hasta el amanecer”.

Tras esa terrible noche, Rudolf fue deportado a Dachau, Rachel y Samuel fueron escondidos por un vecino, mientras buscaban irse cuanto antes. El Cónsul de Chile promete visas a cambio de los favores de Rachel, la visa se demora, Inglaterra abre cupos para niños judíos y Rachel debe ceder y solicitar uno para Samuel que se marcha solo, con sus cinco años, viendo por última vez a su madre. Y con un comienzo igualmente, aunque suavemente, terrorífico: las dos damas que lo recibirían esperaban una niña para las tareas domésticas de la casa… horrores de la esperada bondad: terminaría en un orfanato, con sus otros terrores. De allí lo rescatarían dos cuáqueros Luke y Lidia Evans. Sabría después que sus padres murieron en los campos de concentración nazi; se volvió taciturno, solitario, se refugió en la música, en su violín, en la orquesta que integró. También era un sobreviviente. Fue un sobreviviente.

Hasta que, un poco casualmente, decidió empezar de nuevo, otra vida. Viajó a Estados Unidos, para estudiar el jazz, conoció a la rica Nadine LebLanc y volviendo a Inglaterra se casaron, tuvieron a su hija Camille y volvieron a Estados Unidos.

Allí pululaban otros sobrevivientes. Allí vivía Leticia Cordero, llevada por su padre Edgar, sobreviviente de la masacre de El Mozote en la masacre de El Salvador de 1981 perpetrada por el ejército entrenado en la Escuela de las Américas con su terror desatado contra los campesinos, mataban y torturaban con la sangre de un niño de seis años escribían en las paredes: “un niño muerto, un guerrillero menos”. Historias de migrantes huyendo de sus países en América Latina que se repetirían terriblemente por décadas, en los 2000 en una nueva crisis con “la política de tolerancia cero que ordenó la separación de las familias que llegan para pedir asilo” y del que se ocupa el Proyecto Magnolia donde colabora la trabajadora social Selena, que se ocupaba del caso de Anita Díaz, hija de Rutilio Díaz Cordero, primo de Leticia, a quien llamaron desesperados Selena y el abogado Frank para que la acogieran. Una niña, sola, desamparada, migrante separada de su madre. Casi caso como Samuel, ochenta años antes

Nuevas y nuevas oleadas de sobrevivientes. Y de esperanzas de nuevos comienzos.

Samuel lo había logrado, duramente. Leticia lo había logrado, duramente. Se logra. Es duro. Esto es lo que está detrás de la esperanza alcanzada. Que queda atrás, pero que no debe borrarse, no debe olvidarse. Esa dureza, que esperanzas realizadas no borren. Porque hay muchos sobrevivientes más, cada día, renovando tristemente sus historias. Y muchos, muchos, que no, no logran realizar sus esperanzas.