A partir de

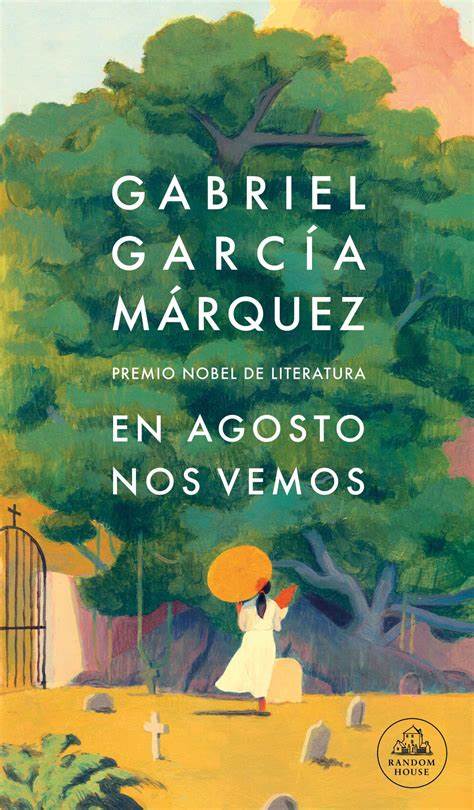

En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez

En aquel hotel al que llegó Ana Magdalena Bach con sus cuarenta y seis años, y después de sacarse su anillo de casada y su reloj de hombre, se arregló, “para acordarse de cómo había sido joven … y se enfrentó por fin al espejo con su rostro de madre otoñal”.

Era su ritual diario cada mes de agosto desde hacía ocho años en que había muerto su madre a la que llevaba así flores a su tumba en aquella isla en la que “comprendió la voluntad de su madre cuando vio el esplendor del mundo desde la cumbre del cementerio. Era el único lugar solitario donde no podía sentirse sola”.

En el hotel donde paraba conoció a un hombre de “corazón bueno y cobarde” y se decidió a la aventura que nunca había osado en su vida. “¿Subimos?”. Y subieron. Fue placentero. Al despertar, él ya no estaba, y sí había dejado un billete de veinte dólares, envileciendo “el recuerdo de una aventura feliz”. Al regresar de la isla “a la vida real”, ya sabía que “nunca más volvería a ser la misma”; iba atenta, y molesta, con todo lo que había a su alrededor, “le hicieron falta varios días para tomar conciencia de que los cambios no eran del mundo sino de ella misma, que siempre anduvo por la vida sin mirarla, y sólo aquel año al regreso de la isla empezó a verla con los ojos del escarmiento”.

Años después, otros encuentros, encontró flores en la tumba de su madre, el del cementerio le explicó que los dejaba un hombre de bigotes plateados, y “entonces vislumbró la hija la razón de los viajes que había hecho la madre en los seis años anteriores a su muerte con la misma pasión con que ella hacía los suyos. Consideraba que aquella razón de su madre podría ser la misma suya, y se sorprendió de la analogía. No se sintió triste sino animada por la revelación de que el milagro de su vida era haber continuado la de su madre muerta”.

Hasta que algo descubrió al exhumar su cuerpo. Algo que la enfrentó a ella misma. Aunque, tal vez, ya lo había hecho sin saberlo antes en estos últimos años, en estos últimos viajes, sufriendo por entregarse y por no entregarse, por buscar o por esperar, por mostrar o por ocultar. Una noche entre llantos se dio cuenta: esa “desgracia de ser mujer en un mundo de hombres”.