A partir de

Un novelista en el Museo del Prado, de Manuel Mujica Láinez

“A poco que cae la tarde… y que empieza a anochecer, los personajes de las pinturas y las estatuas del Museo del Prado, se desperezan y sacuden. Durante el día entero, permanecieron inmóviles, dentro de sus marcos o encima de sus pedestales, para admiración y tranquilidad de los turistas … toda esa conmoción se desarrolla en un plano inaccesible a sus sensaciones, y cada personaje esculpido o pintado es como el fantasma o la proyección de sí mismo, y al desgajarse del sitio glorioso que ocupa y en el Catálogo lo encierra, deja en su lugar una imagen (la imagen de una imagen), un quieto reemplazante exacto que engañará pasajeramente los alcances de la humana vigilancia”.

Y todo esto es real.

“Ciertas noches, el novelista ha gozado de un privilegio singular … Y como es su oficio, el novelista cuenta aquí lo que vio y oyó”.

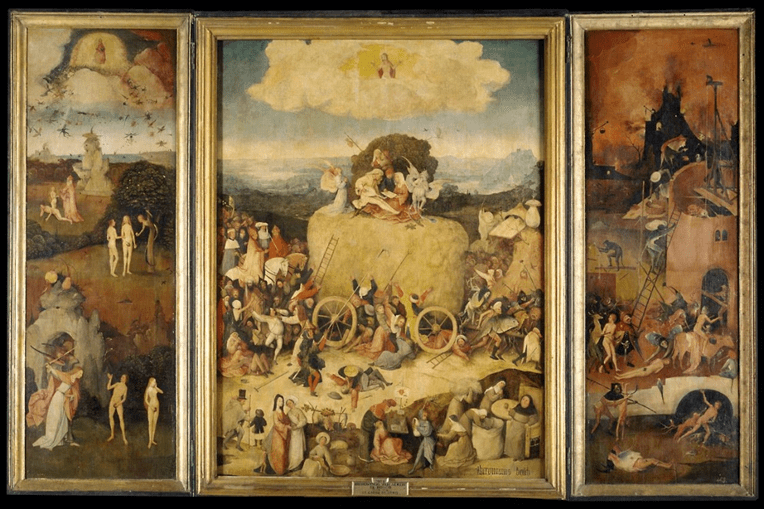

Se pone en movimiento ruidosamente un carro arrastrado por dos tigres del Triunfo de Baco de Cornelis de Vos, y lo festejan las Tres Gracias de Rubens, cuando desde el otro extremo avanza silencioso el célebre Carro de Heno de Jheronimus Bosch.

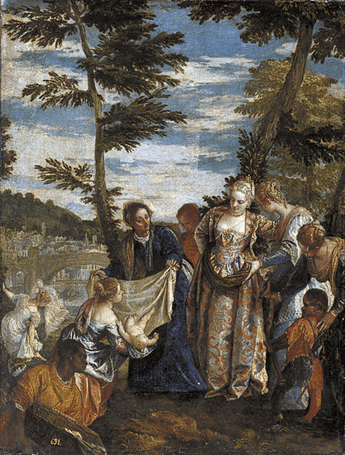

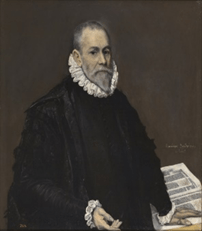

“La hija del faraón, a quien Paolo Veronese incluyó con sobrado mérito en su pintura de Moisés salvado de las aguas, abandona los límites del pequeño cuadro”, aunque la haya representado como una gran señora veneciana, señora de la filantropía que busca a quién ayudar. Y oye un llanto, el de la Gioconda, concluye ante su silencio que de una enfermedad se trata y convoca a dos médicos que salen de sus cuadros, Don Rodrigo de la Fuente, español, de Toledo pintado por el Greco, y Micer Pietro Maria, lombardo, de Cremona, pintado por Lucia Anguisciola.

No había tal enfermedad, lloraba por la burla de unos franceses del público que mencionaban la del Louvre, “que si soy una copia de la de París; que si no; que si me pintó un español, o un holandés, o Carlo Dolci; que si me encargó uno de los Médicis… ¡Ay, si lo supiera! … Carezco de identidad”.

Otros retratados la consuelan: “el Cardenal le desliza livianamente, sobre las cruzadas manos, la suya derecha, y le confiesa: —Tampoco yo sé quién soy, señora. Tampoco yo consigo recordar. Algo sucede, en este palacio, que nos hechiza, o que nos distrae de las cosas del mundo. ¿No cabría pensar que un gran museo es el Paraíso de las obras de arte? En cuanto a mí… ¿Cuál de los miembros del Sacro Colegio soy? ¿Alidosio, Bibbiena, Passerini, Ciocchi, Aragón, Farnese, Este, Médicis, Trivulzio? Hay para elegir. Lo único que sé, en concreto, y no porque lo rememore, es que me pintó Rafael Sanzio. Se interpone la arrogancia de la rubia: —Me titulan a mí, en los viejos catálogos del Museo, «Señora del tiempo de Carlos V y de Felipe II», lo cual es nebuloso… y humillante… Han resuelto exaltarme ahora, y juran que soy Doña Ana de Austria, cuarta y postrera esposa de Felipe II, mi tío, quien me doblaba la edad. Parece que acertaron, pero yo no recuerdo absolutamente nada, y si me colma de orgullo la idea de haber reinado en España, me rebaja, en cambio, ignorar el nombre de mi pintor. Al principio me atribuyeron a Pantoja, y hoy ni siquiera me adjudican a Sánchez Coello, sino a un discípulo de su taller… ¡Qué pobreza! Vuelve el bello rostro, de severas líneas, hacia el prelado, y concluye: —Os digo, Eminencia, que juzgo preferible ser un Cardenal incierto, pintado por el divino Rafael, a una Reina reconocida, pintada por alguien secundario e incógnito. Habla a continuación la otra señora, que hasta esa oportunidad había guardado silencio: —Todavía me llamo «La dama del joyel», por éste que sobre mi pecho pende (y toca el que brilla en la austeridad del terciopelo). Sin embargo, me sobran las designaciones y grandezas posibles. ¿Quién soy? ¿La Emperatriz Isabel, mujer de Carlos V? ¿Doña María de Portugal, prometida de Felipe II? ¿Isabel de Braganza, Duquesa de Guimaraes? En época lejana, me desveló mi real biografía. Ya no me atañe. Me gusta, sí, saber que me pintó Antonio Moro, quien no será Rafael de Urbino, pero obviamente prevalece sobre un alumno de Sánchez Coello … el caballero del jubón de velludo azul: —¿Qué importa ya lo que fue o lo que pudiera ser? Miradme a mí. Ahora me llaman Federico Gonzaga, Duque de Mantua. Me llamaron antes Alfonso I de Este, Duque de Ferrara, y también Hércules II de Este, lo cual me otorga por padre a dicho Alfonso. Duque de Mantua o Duque de Ferrara, ¿qué más da? Soy un duque, el duque del perrillo blanco. Tiziano me pintó y firmó, honores imborrables. Acaso, algún día, deje de ser el de Mantua, y pase a ser, por terquedad de un erudito, otro duque. Pero a Tiziano no me lo quitarán nunca … —Ya veis, señora —resume el Cardenal para Mona Lisa—, que a todos nos abruman los problemas. Si encararais el trabajo de investigar, en el Prado, a quienes comparten con nosotros sus muros, desembocaríais en la conclusión de que los perplejos son aquí más numerosos que los serenamente clasificados. No os devanéis los sesos”.

Ya confiados de sus noches vueltas a la vida, organizan “un Concurso de Elegancia, del cual podrán participar todos los retratados de la pinacoteca. Previamente, hubo que resolver tres problemas fundamentales: 1.°) qué pintores intervendrían; 2.º) quiénes serían los encargados de designar el jurado; y 3.º) quiénes estarían en condiciones de integrar el grupo de jueces. El primer punto se solucionó sin dificultad. Los artistas interesados, o sus representantes, concurrieron a la rotonda baja del Museo, donde se inscribieron en hojas hurtadas a la Dirección. Lo nutrido de la nómina confirma las rivalidades suscitadas por el certamen. Hela aquí: Velázquez, Theotocópuli, Carreño, Pantoja, Sánchez Coello, Goya, Tiziano, Memling, Van Dyck, Moro, Pourbus, Rubens, Parmigianino, Van Loo, Mignard, Ranc, Rigaud, Durero, Mengs y Lawrence. Más arduo fue decidir quiénes escogerían el jurado. Al cabo de exclusiones e incertidumbres, se optó, quizás irónicamente, por confiar dicha tarea al enano y los bufones Don Diego de Acedo, Don Juan de Austria, Pablos de Valladolid, Barbarroja y Calabacillas, de la serie velazqueña. A su vez estos personajes, dando testimonio de su lúcido sentido de la jerarquía Y del equilibrio de su criterio, informaron que compondrían el tribunal, exclusivamente, con dioses del Olimpo”.

No gana ninguno de los concursantes iniciales, sino uno que introdujeron al final, y que dejó a todos suspirando. El Adán y Eva de Durero, “fiesta de la pureza intacta en plenitud, el dulce prodigio del cuerpo humano, triunfo de la ideal proporción”, mostrando la humana debilidad de los dioses jurados del Olimpo.

Vendrán después las (pequeñas, aquí en El Prado) Disputa de los Doctores de Veronese; y al bufón Diego de Acedo entrometiéndose en cuanta reunión borbónica hay para escuchar sus relatos y sus chismes.

Habiendo escuchado el relato de Perrault, se decide representar la Bella Durmiente, haciendo participar a toda aquella “sociedad del Prado” como actores o como espectadores. La Danae de Tiziano sería la princesa dormida.

Una conmoción sucede a la representación. Ha desaparecido uno de los ángeles de Abrahám y los tres ángeles de Tiépolo. Una honrosa partida parte en su búsqueda: “Salieron varias comisiones a buscarlo: la Sociedad de Caballeros Unidos del Greco; los comensales de Botticelli; los corredores Hipómenes y Atalanta; la pareja de gráciles muchachos helenos que pueden ser Cástor y Pólux y pueden ser Orestes y Pilades; los tres músicos de Jordaens”. Dicen que se ha perdido en el lujurioso Jardín de las Delicias del Bosco. Solo se atreve a entrar allí el temible Caballero que porta la Corona de Espinas de Van Eyck.

Prepara ahora esta divina sociedad, para divertimento de sus niños, un Jardín Zoológico, con todos los animales que la componen, mayormente perros y caballos. “Unos y Otros han sido facilitados por sus propietarios, en gran número. Así, en la exposición podrán admirarse los canes de distintas razas que provienen de pinturas de Fernando Gallego, Botticelli, Velázquez, Alonso Cano, Murillo, Tiziano, Tintoretto, Veronés, Goya, Snyders y Van Loo. Esta variada perrera, que incluye al dogo, al perdiguero, al faldero y al lebrel, ha sido distribuida coordinadamente en la galería principal del Museo. Entre los caballos, los hay magníficos, y además de algunos nombrados, presentan los suyos Carreño de Miranda, Rubens, Berruguete, Luca Giordano y Poussin. La búsqueda de otras especies fue más complicada, pero las señoras la desarrollaron con un empeño que hubiese merecido el aplauso mejor, si no la hubieran realizado ellas. Gracias a afanosas indagaciones, que contaron con la colaboración eficaz de Leandro da Ponte Bassano, autor del «Arca de Noé», ha sido posible presentar un conjunto suficientemente digno, al cual Velázquez envió un toro y un cuervo; asnos, Murillo, Goya, Memling, Patinir y Maino; tigres, Cornelis de Vos; un búho, Hans Baldung Grien; ciervos, el Viejo Cranach y Paul de Vos; el Bosco, una nutrida delegación de camellos, cerdos, jirafas y unicornios; corderos, Rubens, Claudio Coello, Murillo, Rafael, Rubens y Vouet; Patinir, un mono; Durero, una serpiente; Snyders, un jabalí; palomas, Anibal Carracci y Horacio Gentilleschi; otras aves, Breughel de Velours, el Bosco, Snyders y Jan Fyt; el propio Bassano, de su Arca, leones, conejos, pavos, gallinas y liebres; y Rubens, un dragón. Se vaciló en admitir al macho cabrío goyesco que, al fin de cuentas, es el Demonio, pero se lo terminó aceptando, siempre que se limitase a su condición caprina, y se lo ubicó junto al cabrito del Fauno romano … el pavo real falta, no obstante que los hay soberbios en el Prado, porque trae mala suerte”.

Por supuesto, en las noches de esas noches en que cobran vida todos, hay amores, encubiertos de hipócrita censura: el que los denunció, cayó ante la sensual belleza de las Majas de Goya.

Y hay también, de la mano de los franceses, fiesta y alegría. Con la Fiesta en un parque y La Boda campestre, de Watteau

Temerosos del pecado de la alegría, desfilarán todas las Marías del Prado, encabezadas por la de la Anunciación de Fran Angélico.

Dejemos que el novelista las enumere [ya que aquí hablamos de las representaciones de Cristo, y éstas representaciones dejamos pendientes]: “Van delante las Vírgenes españolas: la del retablo de Nicolás Francés, entre sus dos ángeles vestidos de rojo, uno de los cuales tañe el laúd; la del Caballero de Montesa, con su devoto Caballero; la de los Reyes Católicos, con el privilegio de que la flanqueen Don Fernando y Doña Isabel; la de Luis de Morales, melindrosa; la de Berruguete, de tan excelente salud; las del Greco, espiritadas, llameantes; las de Velázquez, especialmente nobles, con sus propios Reyes Magos, portadores de cálices de oro; la de Alonso Cano, una de las más maternales; la de Juan Bautista Maino, también con sus tres Reyes, en extremo suntuosos; la de Antolínez, casi danzante en un revuelo de querubes; la de Claudio Coello, con las Virtudes Teologales, solemnes y simbólicas; y por supuesto las de Murillo, las Inmaculadas que levitan, en blanco los ojos, en medio de aladas nubes infantiles que les sostienen las bicornes lunas, y las otras, las mejores suyas, las familiares, que son buenas mujeres del buen pueblo español. Las siguen las Vírgenes extranjeras: la preciosa de Giovanni Bellini; las Dolorosas de Tiziano; la de Giorgione, gran dama a quien prestan compañía San Roque y San Bernardo; la de Palma el Viejo, con pastores hermosos; la de Luini, naturalmente leonardesca; las tres admirables de Rafael, la del Pez, la de la Rosa y la del Cordero; las de Andrea del Sarto, sobre todo la del ángel del libro y la rodilla desnuda; la del Correggio, con el Niño y San Juan; la de Barocci, contemplativa; la de Tiépolo, guiado su vuelo por la sacra Paloma; las de Van der Weyden, sutiles como miniaturas de libro piadoso; las cuatro de Dierick Bouts, a cual más bella; la de Memling, a quien saludan los Reyes exquisitos; la de Gerard David y la de Patinir, nostálgicas de viaje; la de Mabuse, perfecta como su perfecta arquitectura; la de Van Orley, del suave seno; la de Jan Sanders van Hemesen, que luce con pompa regia; la de Coffermans y sus serafines de rojas alas; las de Rubens, moviéndose en el centro de un fasto cortesano; la Piedad de Van Dyck, tan joven; la del Bosco, espiada por extraños herejes; la de Simon Vouet, campesina como lo son, junto a ella, Santa Catalina y Santa Ana; la de Houasse, remilgada, de una época en que se pintaba bastante menos a la Santísima Señora”.

Y más y más aventuras y personajes vio el novelista. Real, no puede ser más que real, de tan inverosímil; como lo es todo lo que podamos imaginar, y desear.

***

¿Y cómo, cómo es posible todo esto, real tan real que lo vio un novelista?

Es que “Los turistas suelen estar distraídos; el tremendo cansancio los vence, y apenas escuchan el ronroneo en inglés, francés, japonés, italiano o alemán (a ratos en español), que los apresura de sala en sala. ¡Han visto tanto y les falta tanto por ver, ese mismo día y los siguientes! ¡les duelen tantísimo los pies y las piernas! Dóciles, mudos, fotografiantes, dejan vagar en torno los ojos fatigados. Saben que no bien dejen atrás al Museo recorrido velozmente (un museo más) y que hayan comprado media docena de tarjetas postales, treparán en los ómnibus inexorables, y rodarán a Segovia, a Toledo y a Ávila.

Miran, miran, pero en la mayoría de las etapas, casi no ven”.

Como casi todos nosotros, y no sólo dentro de un Museo.